从方向上来看,未来的人类,成为智能设备加肉身的结合体,已经是不可避免的趋势。

▲马斯克在发布会现场 资料图

作为文科生,每逢伦理和技术的反复博弈,便会陷入一重自我怀疑。一般而言,伦理看到的是技术的方向及随着趋势而来的可能风险。但技术的进步,却往往并非是方向性的、目的性的。

昨天“钢铁侠”马斯克再度公布了一个有些“诡异”的成果。马斯克掌舵的脑机接口企业Neuralink公司宣布,已经研发出脑机接口系统,可实现人脑与人工智能的实时连接和共存。

一时间,激起舆论哗然一片。

人机结合,人还是人吗?

马斯克宣布的“脑机接口”实现方法有些“可怕”:公开信息显示,整个系统需要通过一台机器,进行头骨穿刺,在头骨上钻出一个小孔,然后植入芯片,缝上传输线,继而变成一个数据接口,使得人脑可以通过这一接口来控制智能设备。例如,你的手机。

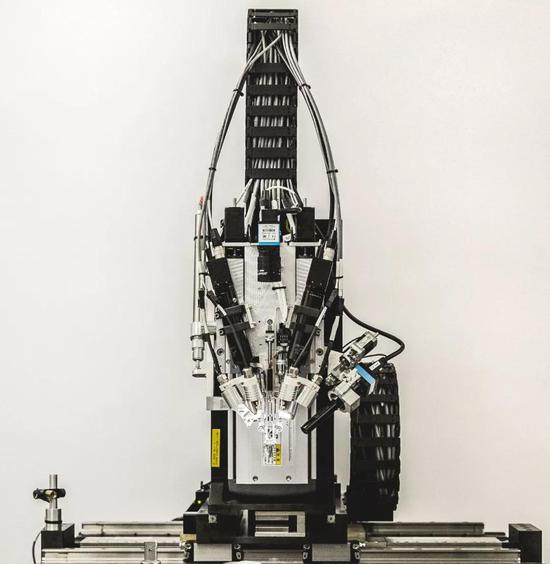

▲用于插入线程的“神经外科机器人”

从技术细节来说,这一技术或许只是一种细节上的推演和尝试,距离最终的形态还离得很远。现在的人机接口,只是尝试以最极端的方式来提高人机交互的速率,相比今天的文字和语音方式,是一种效率上的提升。

人类是否愿意为这一效率上的提升而付出脑袋有洞的代价,这仍然有待检验。但这一实验,再度将讨论许久的话题放在了公众面前——

借助科幻电影,我们都好奇同一个问题:如果人脑与电脑无缝连接了,那么,人还是人吗?或者说,如果有一天,我们成为机器与人体的结合物,那么,人还是人吗?

从方向上来看,未来的人类,成为智能设备加肉身的结合体,已经是不可避免的趋势。

今天在城市里,没了手机的现代人几乎寸步难行、与世隔绝,人类与外部世界的信息主要接口都成为了一部智能手机。那这是否意味着,是智能手机掌控了人类,而不是人类掌控着工具?

科技不会让人成为工具

如果按照文科生的想象,这当然是个值得仰望星空的严肃话题。在经典科幻电影里,人类的信息沟通中介会被机器掌控。若这成真,那万一出现一个邪恶版扎克伯格,或者机器出现了人工智能,人类在信息层面还有自主权吗?

如果事情真到了这一步,答案自然是否定的。生命存在的价值在于选择权,而从信息论的视角看,选择权来源于信息。使一个生命不再是独立的生命,正是其不再有独立的信息获取和分析能力。

设想一下,一个婴儿如果一生下来便生活在彻底的黑暗之中,周遭无一物,那这个生命还能被称为人吗?

人类对于信息权被剥夺的恐惧根深蒂固,《楚门的世界》之所以经典,正在于为我们描绘了完全拟态环境之中,个体意志的束缚与挣扎。

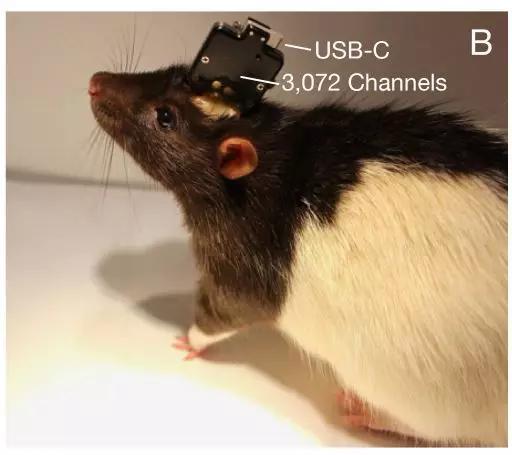

▲Neuralink在老鼠身上做实验

不过,无论从哪个角度看,大概率人类都不会走到这一步。

电视也曾被称为制造了一代废柴,互联网也曾被怀疑制造了一群坏蛋,但最终,工具仍然是工具。

一个不关心星空的技术工作者,大概率只是为了提高效率而进行了一些小小的尝试,但从弗兰肯斯坦时代的担忧走到现在,人类从来也没有真正被哪个疯狂科学家给一击致命过。

恰恰相反,使人成为工具而非目的的,反而是那些被怀念的“从前慢”时代。信息流通速度过慢,人才会被当做奴隶。在今天,围绕效率提升而做出的种种技术变革,都使得信息流通速度更快,任何一个主体都很难完全掌控全部的入口。

也就是说,类似于电影工作者想象的那种,断开人类脑后的接口就变成白痴。或者说,整个世界的开关都掌握在坏人豪华顶层工作室的按钮里,这样的极端情况通常都不会成为现实。除非有朝一日我们真的不小心创造了人工智能形态的生命……算了,这又是一个神学界的话题。

作为个体,实在没必要把罪过都推给技术。智能手机上既有游戏也有短视频,同时也有知识付费和电子书,选择哪一边是自己的事儿。大数据从未教你做个废柴,只是,你选择了利用大数据成为一个废柴罢了。